–Bastante penitencia tiene el hombre con sufrir las penas de su vida. Como para añadirle otras…

–Una vez más da usted muestras del atrevimiento de la ignorancia, por el cual se habla de lo que no se sabe.

–¿Cuáles son los modos fundamentales de participar de la pasión de Cristo, y de expiar con él por los pecados? Aquí nos quedamos en el anterior capítulo al exponer la expiación penitencial (reparación, satisfacción).

Esos modos fundamentales los enseña Trento diciendo que «es tan grande la largueza de la munificencia divina que podemos satisfacer ante Dios Padre por medio de Jesucristo no sólo con [1] las penas espontáneamente tomadas por nosotros para castigar el pecado [penas de mortificación] o [2] por las penas impuestas a juicio del sacerdote según la medida de la culpa [penas sacramentales], sino que también –lo que es máxima prueba de su amor– [3] por los azotes temporales que Dios nos inflige y nosotros sufrimos pacientemente [penas de la vida]» (Denz 1693; cf. 1713). Maravillosa enseñanza, y aún más maravillosa realidad. Sigo el orden inverso al explicar ahora esta doctrina.

* * *

–Las penas de la vida

El cristiano participa de la cruz de Cristo aceptando las penas de la vida, todas sujetas a la providencia amorosa de Dios: «ni un pajarito cae en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Aun los cabellos todos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues» (Mt 10,29-31). Las penas de nuestra vida no pesan ni un gramo más ni duran un segundo más de lo que Dios permite: enfermedad, sufrimientos morales, decadencia psíquica y física, problemas económicos, fatiga, prisa, trabajo duro, convivencia difícil, inseguridad, soledad, ignorancia, impotencia, muerte. Sin embargo, después de la Eucaristía, la aceptación de las penas de la vida es el modo más valioso de participar de la pasión expiatoria de nuestro Señor Jesucristo.

Las penas de la vida son las más permanentes, desde la cuna hasta el sepulcro; son las más dolorosas, mayores sin duda que cualquier penalidad asumida por iniciativa propia; las más humillantes, las que con elocuencia más implacable nos muestran nuestra condición inerme de criaturas; las más providenciales, pues son inmediatamente regidas por el amor de Dios; las más voluntarias, aunque pueda parecer otra cosa, pues su aceptación las hace realmente nuestras, y requiere actos muy intensos de la voluntad; y en fin, las más universales, ya que todos los hombres, conozcan o no a Jesucristo, todos las llevan de uno u otro modo sobre sus hombros.

Que las penas de la vida son muy valiosas lo afirma Cristo –«tome cada día su cruz» (Lc 9,223)–, la Escritura en muchos lugares, la Tradición, el Magisterio (p. ej., cta. apost. de Juan Pablo II, Salvifici doloris 1984), el Vaticano II: «recuerden todos que con el culto público y con la oración, con la penitencia y la libre aceptación de los trabajos y desgracias de la vida, con la que se asemejan a Cristo paciente (2Cor 4,10; Col 1,24), pueden llegarse a todos los hombres y ayudar a la salvación del mundo» (AG 16g). Muchos cristianos, sin embargo, ignoran esta verdad tan central del cristianismo, y no le ven «la gracia» a las cruces de cada día: las entienden y viven como si fueran «des-gracias».

Hay grados muy diversos en la aceptación de las cruces cuotidianas. Y con la gracia de Dios, hemos de pedir y procurar una aceptación cada vez más profunda y continua: «hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo»… Así como veneramos la cruz de Cristo, la besamos y ponemos en ella la esperanza de nuestra salvación, veneremos nuestra cruz, y conozcamos bien la virtualidad santificante que tiene para nosotros y para el mundo. Sepamos que la cruz nuestra es cruz de Cristo, pues somos sus miembros: es una astilla de la Cruz del Calvario. Veamos, pues, en cada sufrimiento de nuestra vida un peldaño en la escala ascendente hacia el cielo. Oremos y, con la gracia de Dios, esforcémonos por aceptar y ofrecertodos y cada uno de nuestros sufrimientos. No olvidemos este empeño espiritual, pues, como digo, hay muchos grados en la aceptación de las cruces personales…

–La fe nos da aceptación y paciencia ante el dolor, nos libra de la amargura y la desesperación, nos hace ver que tendríamos que sufrir mucho más, y que el Señor «no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas» (Sal 102,10).

–La esperanza nos hace sufrir con buen ánimo todas las penalidades: «tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros» (Rm 8,18), «pues por la momentánea y ligera tribulación se nos prepara un peso eterno de gloria incalculable» (2Cor 4,17-18).

–Y la caridad nos da a conocer la alegría de compartir la cruz con Cristo: «me alegro de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1,24). Y vosotros igual: «debéis alegraros en la medida en que participáis de los padecimientos de Cristo» (1Pe 4,13; cf. Hch 5,41; Gál 6,14; 1Tes 1,6).

Errores

–Algunos piensan que las penas impuestas, no pueden ser voluntarias ni meritorias. Ven, por ejemplo, el mérito que puede haber en un ayuno voluntario, pero no ven el valor de cruz de un ayuno obligado por una pobreza irremediable. Es éste un error muy grave. Identifican la acción libre, voluntaria, con la acción espontánea, realizada por propia iniciativa. Dejan así sin explotar la mina preciosísima de los sufrimientos diarios, como si fueran materia sin valor. Olvidan que la cruz de Cristo fue una pena de la vida, una pena impuesta, no espontáneamente decidida por él, sino aceptada con un acto absoluta y máximamente voluntario (Jn 10,17-18; 14,31).

–Algunos temen que la aceptación del dolor les lleve a una pasividad cobarde y estéril, y así justifican indirectamente la rebeldía contra la providencia de Dios, como si los males se vencieran mejor desde la amargura reivindicativa, y a veces desesperada. El cristiano tiene en las penas la paz de la aceptación, y con paz y buen ánimo se ocupa en poner los medios por superarlas. No hay en ello contradicción alguna, sino todo lo contrario: un enfermo, por ejemplo, con el buen ánimo de la aceptación –«que sea lo que Dios quiera»–, debe tratar de curarse. Y con buen ánimo, incluso con el gozo de sufrir con Cristo, se curará antes, si así está de Dios.

–Otro ven el sufrimiento como un mal absoluto, contra el cual todo es lícito: cualquier medio –el aborto, el divorcio o el adulterio, el terrorismo, la guerra, la huelga salvaje, los fraudes y crímenes económicos– todo es lícito si, al menos a corto plazo, muestra alguna eficacia para neutralizar la cruz. Esta es una atroz negación del Evangelio: «nunca hagamos el mal para que venga el bien», aunque ese mal traiga sobre nosotros ignominia, ruina o muerte. Por el contrario, venzamos «el mal con el bien» (Rm 3,8; 12,21).

–Otros hay que aceptan las penas limpias, pero no las sucias; es decir, están dispuestos a aceptar aquellas penas que no proceden de culpa humana –una sequía, un terremoto–, pero se sienten autorizados a rebelarse contra las penalidades que vienen de pecados –injusticias, calumnias, egoísmos–.

Así, el mismo que puede dormir con el ruido de la calle, queda insomne por el ruido de la casa, aunque sea menor, porque éste le indigna y le subleva, y aquél no, porque es inevitable y no implica culpa. La misma mujer que sufre con paciencia que su hermana no pueda ayudarle en los trabajos de la casa porque se ha puesto enferma, se desespera si ésta no le ayuda por pereza e irresponsabilidad.

Pues bien, todos los sufrimientos de la vida, los limpios y los sucios, todos deben ser cristianamente aceptados como cruz que son de Cristo (Mt 25,42-45; Hch 9,1-5)–. Toda cruz, limpia o sucia, debe ser tomada cada día, para seguir a Jesús (Lc 9,23; 14,27). Su cruz fue la más sucia de todas. Ninguna cruz, como aquella del Calvario, procede de tantas y tan terribles culpas.

* * *

–Las penas sacramentales

El acto penitencial impuesto a cada uno por el sacerdote en el sacramento «hace participar de forma especial de la infinita expiación de Cristo, al mismo tiempo que, por una disposición general de la Iglesia, el penitente puede íntimamente unir a la satisfacción sacramental todas sus demás acciones, padecimientos y sufrimientos» (Pablo VI, 1966, const. apost. Poenitemini 42).

El confesor, al imponer la penitencia, puede añadir esta admirable oración: «La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados y premio de vida eterna» (Nuevo Ritual de la Penitencia 104). Todo ello nos indica que las penitencias sacramentales, bien aplicadas, pueden tener un influjo sumamente benéfico sobre la vida espiritual del cristiano.

«El objeto y la cuantía de la satisfacción deben acomodarse a cada penitente, para que así cada uno repare el orden que destruyó y sea curado con una medicina opuesta a la enfermedad que le afligió. Conviene, pues, que la pena impuesta sea realmente remedio del pecado cometido y, de algún modo renueve la vida» (NRP 6; cf. Trento 1551: Denz 1692).

En la práctica, la aplicación de esta norma resulta difícil, sobre todo cuando el confesor no conoce personalmente al penitente, que es lo más frecuente: teme que una penitencia severa, enérgicamente medicinal, pueda resultar inconveniente o suscitar una reacción negativa. Por otra parte, aquellos que necesitarían penitencias más graves suelen ser los menos capaces de asumirlas, y los que están más dispuestos, los que menos las merecen. Por eso el Episcopado Español propone que la obra penitencial expiatoria, «sin quitar nada al valor de ser impuesta por el ministro, pueda ser sugerida por el penitente o considerada por ambos» (Orientaciones 65, anexas a NRP). De este modo, además, las mortificaciones privadas pueden ser elevadas a la dignidad y eficacia de penas sacramentales, que tienen especial fuerza para unir a la pasión de Cristo.

Es lamentable que con frecuencia hoy las penas sacramentales sean meramente simbólicas: es lamentable 1) que no guarden proporción alguna entre la culpa y la pena, y 2) que la pena impuesta no tenga especial sentido medicinal. Se contraría así la Tradición católica de la disciplina penitencial y la voluntad actual de la Iglesia. Esta deficiencia está justificada cuando median circunstancias pastorales como las que aludíamos; pero es injustificable cuando procede de una falta de fe en el valor espiritual de la expiación. En este sentido, las penas levísimas, casi inexistentes, que en nuestra época se imponen en el sacramento de la penitencia –«rece usted una Avemaría»; y algunos confesores no siquiera imponen penitencia alguna–, contrastan notablemente con el peso y la fuerza medicinal de las penitencias aplicadas en la antigüedad, en la edad media, en el renacimiento o hasta hace no mucho. Esto hace pensar que la espiritualidad cristiana actual padece un déficit grave en la captación del misterio de la cruz y de la expiación cristiana por el pecado.

La Conferencia Episcopal Española, comentando el nuevo Ritual de la Penitencia (1975), para que la pena de satisfacción impuesta pueda ser más proporcionada a las culpas principales del penitente, más medicinal e incluso más grave, sugiere muy acertadamente que «sin quitar nada del valor de ser impuesta por el ministro, puede ser sugerida por el penitente o considerada por ambos» (65). Difícilmente el confesor se atreve a aplicar una pena fuerte y medicinal, sobre todo cuando no conoce personalmente al penitente, como es lo más frecuente. Pero sí puede aplicársela, con efectos a veces muy benéficos, si el propio penitente se la propone, siempre que el ministro la estime prudente.

* * *

–Las penas procuradas (mortificación)

El cristiano expía también con Cristo por los pecados asumiendo por iniciativa propia ciertas penalidades, que afligen alma o cuerpo, es decir, «con algún acto voluntario, además de las renuncias impuestas por el peso de la vida diaria» (Poenitemini 59). Esta doctrina espiritual es de fe, es de todos los tiempos; pero hoy está muy ignorada, incluso es negada. El Magisterio apostólico, sin embargo, siempre la ha enseñado (hoy, por ejemplo, en la Salvifici doloris que he citado). Y halla en la devoción y en el culto al Corazón de Jesús una expresión particularmente elocuente.

Pío XI enseña (1928, enc. Miserentissimus Redemptor) que «si lo primero y principal de la consagración [al Corazón de Jesús] es que al amor del Creador responda el amor de la criatura, síguese espontáneamente otro deber: el de compensar las injurias de algún modo inferidas al Amor increado, si fue desdeñado con el olvido o ultrajado con la ofensa. A este deber llamamos reparación» (5). El cristiano ha de «entregarse a la voluntad divina y se afanará por reparar el ofendido honor de la divina Majestad, ya orando asiduamente, ya sufriendo pacientemente las mortificaciones voluntarias, y las aflicciones que sobrevinieren, ya, en fin, ordenando a la expiación toda su vida» (13).

Y sigue enseñando el mismo Papa (1932, enc. Caritate Christi compulsi): «Es, por tanto, la penitencia un arma salvífica» en manos de los cristianos: «es arma que va directamente a la raíz de todos los males, a saber: a la concupiscencia de las riquezas materiales y de los placeres desordenados de la vida. Mediante sacrificios voluntarios, mediante prácticos renunciamientos, quizá dolorosos, mediante las varias obras de penitencia, el cristiano generoso sujeta las bajas pasiones que tienden a arrastrarlo a la violación del orden moral. Mas si el celo de la ley divina y la caridad fraterna son en él tan grandes como deben serlo, entonces no sólo se da al ejercicio de la penitencia por sí y por sus pecados, sino que se impone también la expiación de los pecados ajenos, a imitación de los Santos, que con frecuencia se hacían heroicamente víctimas de reparación por los pecados de generaciones enteras; más aún, a imitación del Divino Redentor, que se hizo “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”» (13).

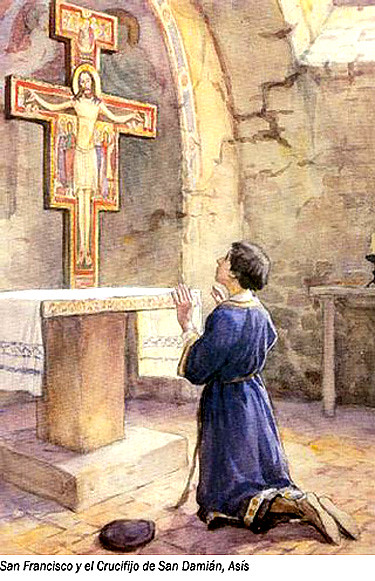

Jesucristo y todos los santos se han mortificado con penas voluntarias. Cristo, al comienzo de su vida pública, se retiró al desierto cuarenta días, en oración y ayuno total (Mt 4,1-2; como lo hizo Moisés en el Sinaí, Dt 9,18). Y el Espíritu de Jesús ha iluminado y movido a todos los santos para que hicieran mortificaciones voluntarias, a veces durísimas.

Santa Teresa comenzó a mortificarse con mucho miedo, pensando que «todo nos ha de matar y quitar la salud. Como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada y sin valer nada. Vi claro que en muchas [cosas], aunque yo de hecho soy harto enferma, era tentación del demonio o flojedad mía; y que después que no estoy tan mirada y regalada, tengo mucha más salud» (Vida 13,7). Así, con grandes expiaciones penitenciales, han querido siempre vivir los santos, bien unidos a la cruz de Cristo. Y así han querido morir: San Pedro de Alcántara murió de rodillas, según nos cuenta la misma Santa (27,16-20), como también San Juan de Dios. Y San Francisco de Asís quiso morir desnudo, postrado en tierra (Celano, II Vida 217). En fin, no acabaríamos si hiciéramos memoria de las penitencias de los santos cristianos. Pero probablemente nuestros relatos no serían suficientes para persuadir a quienes se atreven a pensar que todos los santos estaban equivocados, y que sus ideologías tienen más valor que la Tradición católica y el Magisterio apostólico.

El valor y la necesidad de la expiación penitencial voluntaria ha sido siempre doctrina de la Iglesia. San Agustín decía: «el pecado no puede quedar impune, no debe quedar impune, no conviene, no es justo. Por tanto, si no debe quedar impune, castígalo tú, no seas tú castigado por él» (ML 38,139). Es la doctrina de Trento, que condena el error de los que dicen que «en manera alguna se satisface a Dios por los pecados en cuanto a la pena temporal por los merecimientos de Cristo con los castigos espontáneamente tomados, como ayunos, oraciones, limosnas y también otras obras de piedad, y que por lo tanto la mejor penitencia es solamente la nueva vida» (Denz 1713). Es la enseñanza de Juan XXIII en la encíclica Pænitentiam agere (1-VII-1962); la del concilio Vaticano II sobre los laicos (SC 105a; 110a; OT 2e; AG 36c) y especialmente sobre obispos, sacerdotes y religiosos (CD 33b; PO 12, 13, 16, 17; PC 7, 12b; AG 24, 40b); la de Pablo VI (1966, const. apost. Poenitemini). Y es también la enseñanza espiritual de la Liturgia de la Iglesia, cuando, por ejemplo, en los prefacios cuaresmales nos habla del «ayuno corporal» o de las «privaciones voluntarias».

El Código de Derecho Canónico afirma que «todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia» (c. 1249). La Conferencia Episcopal Española (7-VII-1984) precisó:

«A tenor del canon 1253, se retiene la práctica penitencial tradicional de los viernes del año, consistente en la abstinencia de carnes; pero puede ser sustituida, según la libre voluntad de los fieles, por cualquiera de las siguientes prácticas recomendadas por la Iglesia: lectura de la Sagrada Escritura, limosna (en la cuantía que cada uno estime en conciencia), otras obras de caridad (visita de enfermos o atribulados), obras de piedad (participación en la Santa Misa, rezo del rosario, etc.) y mortificaciones corporales. En cuanto al ayuno, que ha de guardarse el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, consiste en no hacer sino una sola comida al día; pero no se prohibe tomar algo de alimento a la mañana y a la noche, guardando las legítimas costumbres respecto a la cantidad y calidad de los alimentos».

Errores

–La impugnación doctrinal de la mortificación voluntaria, hoy no infrecuente, apenas fue conocida en la antigüedad, y puede decirse que comenzó en Lutero, que la consideraba un tormento inútil y perjudicial, un sufrimiento que suponía insuficiente para nuestra salvación el dolor de Cristo en la Cruz. Y en el s. XVII la continuó también, partiendo de otras premisas teológicas, Miguel de Molinos: «la cruz voluntaria de las mortificaciones es una carga pesada e infructuosa, y por tanto hay que abandonarla» (Denz 2238).

–Otros hay que solamente impugnan la mortificación corporal, como si ésta implicara un dualismo antropológico hostil al cuerpo. Quienes así piensan sufren una mala antropología, como si el hombre fuera el alma, y el cuerpo algo ajeno y accidental, que no se hubiera visto implicado en el pecado ni en sus consecuencias.

Enseña Pablo VI: «La verdadera penitencia no puede prescindir en ninguna época de la ascesis física. Todo nuestro ser, cuerpo y alma, debe participar activamente en este acto religioso. Este ejercicio de mortificación del cuerpo –ajeno a cualquier forma de estoicismo– no implica una condena de la carne, que el Hijo de Dios se dignó asumir; al contrario», considera al cuerpo unido al alma, y no como un objeto extraño a ésta (Poenitemini 46-48).

José María Iraburu, sacerdote

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Publicar un comentario