–En el Instrumentum laboris del próximo Sínodo de la Amazonia hay no poco de indigenismo.

–Eso dicen algunos. Pidamos al Señor que el mismo Sínodo purifique ese texto y lo ilumine en la fe católica.

Ya se publicó el Instrumentum laboris del próximo Sínodo sobre la Amazonia, y algunos han señalado en él graves deficiencias. Han denunciado la valoración de las religiosidades indígenas, muy excesiva. Lo estiman proclive a un cierto neo-paganismo. El cardenal Brandmüller lo rechaza absolutamente… Téngase en cuenta, en todo caso, que es sólo un borrador, destinado a discusión y perfeccionamiento. Pero ténganse en cuenta también que ciertas aberraciones del indigenismo flotan hoy en algunas ideologías que en el Sínodo deben ser cuidadosamente evitadas.

Cuando la Teología de la Liberación perdió su fuerza, pronto fue sustituida por la Teología del Indigenismo, que suele darse en las mismas personas y ambientes del liberacionismo. Ni una ni otra son propiamente «teología», porque no tienen raíz en Escritura, Tradición y Magisterio apostólico (Vat. II, DV 10). Las dos son distintas, pero tienen como transfondo común una exaltación victimista de las religiones naturales precristianas, que devalúa gravemente a Cristo y a la Iglesia, en cuanto «sacramento universal de salvación» (Vat. II, LG 48, AG 1). Ën ocasiones, la unión sincretista del Evangelio con esas religiosidades naturales –aztecas, incaicas, hindúes, budistas… amazónicas, etc.– conduce a una grave falsificación de la fe católica.

Es significativo que entre las intervenciones reprobatorias que la Congregación de la Doctrina de la Fe ha publicado en los últimos años quizá las más numerosas son aquellas que, con una u otra perspectiva, tratan de frenar y superar estos males. Recuérdense, por ejemplo, las Notificaciones sobre ciertas obras de los jesuitas P. Anthony De Mello (1998), P. Jacques Dupuis, S. J. (2001), P. Ion Sobrino, S. J. (2006); como también las dos Instrucciones sobre la teología de la liberación (1984 y 1986), etc. En estos documentos pontificios se rechazan las desviaciones principales que en los últimos tiempos se han ido produciendo en forma de inculturación exacerbada, nacionalismos religiosos o indigenismos heréticos, que lesionan la unidad y armonía de la verdad católica. El documento más importante de la Congregación de la Fe sobre estas cuestiones ha sido Dominus Iesus; declaración sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia (6-VIII-2000).

* * *

Hace casi diez años, en este mismo blog, dediqué tres artículos al indigenismo teológico en su versión azteca:(48), (49) y (50) ). Me ha parecido conveniente hacer de ellos un resumen, aunque se limitan a analizar el indigenismo azteca, tal como aparece en un libro mexicano muy notable, de 1999, sobre la Virgen de Guadalupe.

«El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego» es quizá el mejor estudio publicado sobre el tema, al menos como antología de los documentos primitivos más valiosos (Ed. Porrúa, México 2001, ed. 4ª, 608 págs.; la ed. 1ª es de 1999). En 1998, la Congregación para las Causas de los Santos, preparando la beatificación y canonización del indio Juan Diego, nombró una comisión de historiadores para que documentaran con todo cuidado la veracidad del Acontecimiento Guadalupano y la santidad del indio vidente. Fue nombrado presidente de la Comisión el Dr. P. Fidel González Fernández, catedrático de historia eclesiástica en la Urbaniana de Roma y profesor en la Gregoriana. También fueron nombrados como expertos auxiliares el Dr. P. Eduardo Chávez Sánchez y el Lic. P. José Luis Guerrero Rosado. Son los tres autores que firman el libro que ahora comento. El prólogo es del Arzobispo Primado de México, el cardenal Norberto Rivera.

Esta gran obra es un monumento de carácter principalmente histórico, y en esa condición estriba su mayor valor, pesentando y comentando documentos antiguos. Pero también ofrece de paso consideraciones teológicas, que con frecuencia están afectadas por una ideología indigenista no conciliable con la fe católica. Podremos apreciar las principales tendencias indigenistas en las citas que siguen, aunque, como es lógico, cada indigenismo religioso se expresa con fisonomía propia.

Esta gran obra es un monumento de carácter principalmente histórico, y en esa condición estriba su mayor valor, pesentando y comentando documentos antiguos. Pero también ofrece de paso consideraciones teológicas, que con frecuencia están afectadas por una ideología indigenista no conciliable con la fe católica. Podremos apreciar las principales tendencias indigenistas en las citas que siguen, aunque, como es lógico, cada indigenismo religioso se expresa con fisonomía propia.

Envié posteriormente una amplio informe crítico sobre este libro a la Congregación de la Fe (cardenal Ratzinger) y al Arzobispado de México C.D. (cardenal Rivera), pero sin ningún resultado.

–La excelsa religión azteca, sublime en el conocimiento de Dios

Afirman muchas veces los autores de esta obra que los misioneros que llegaron a México no entendieron en absoluto la excelsa religiosidad de los aztecas. Pensaron de ellos que eran politeístas e idólatras. No llegaron a conocer los misioneros que el concepto que aquellos indios tenían de Dios «era tan definido, tan depurado y tan rico en su sentido ontológico que podría equipararse –y superar– al pensamiento europeo de su época» (pg. 155); es decir, a la fe de la Iglesia sobre Dios.

La religiosidad náhuatl, según ellos, no era propiamente politeísta. Es cierto que daba nombres y cultos diversos a varios dioses, pero con ello solo venía a personalizar atributos divinos diversos. En realidad creía en un solo Dios y Señor. Y ese monismo integrador «contradice tanto y tan poco al principio monoteístico como la Trinidad cristiana» (156).

Los antiguos sabios religiosos «alcanzaron las máximas alturas a que ha podido llegar la mente humana en su reflexión sobre Dios» (159). Más aún, «su idea de Dios era tan o más cristiana que la de sus evangelizadores» (518).

Estas enormidades indigenistas, ya en el año 1999, eran difundidas por tres sacerdptes historiadores, doctores y docentes, bajo el patrocinio o la tolerancia de la Congregación de la fe y del Primado de México.

–Los sacrificios humanos eran graves errores, pero también eran expresión grandiosa de la religiosidad azteca. El indio mexicano, nos explican, según sus ideas religiosas míticas, era perfectamente consciente de que ni él, ni la vida, ni el orden cósmico podían subsistir sin los sacrificios sangrientos humanos.

«La sangre, por tanto, el “Agua Divina”, era una necesidad tan imprescindible como el alimento y el aire, y debía procurarla a los dioses por un doble motivo», el agradecimiento y la propia conveniencia (522). «Detrás de esos mitos había una lógica impecable […] Era lógico, pues, que no viesen el sacrificio como un asesinato, sino como un privilegio: un favor de parte de quien lo ejecutaba, que venía siendo por ello un bienhechor insigne, y una gracia para quien lo recibía» (523). Los aristócratas, sin embargo, curiosamente, no solían recebir esa gracia, sino la gente humilde y los prisioneros de guerra. Como veremos, eran muchos miles los sacrificios humanos que anualmente habían de ser ofrecidos a los dioses, y más numerosos aún habían de ser en los acontecimientos extraordinarios.

La humanidad y el cosmos tenían una necesidad absoluta y permanente de la sangre humana sacrificada a los dioses. Según nuestros tres autores, esto obligaba a los aztecas a guerrear incansablemente con los pueblos vecinos, para capturar prisioneros, que serían luego ofrecidos a los dioses en sacrificios. Y por eso, «en la sociedad mexicana, por su continuo guerrear, había muchas más mujeres que hombres» (206). Los aztecas, en efecto, vivían «en una sociedad poligámica porque las continuas guerras diezmaban su población masculina provocando que hubiese mucho más mujeres que varones, y que las ausencias de estos fuesen no solo largas y sistemáticas, sino con desoladora frecuencia definitivas» (534).

Se nos asegura, pues, que en la visión religiosa mexicana, «ni el Politeísmo era tal, ni los sacrificios humanos un culto diabólico incompatible con la rectitud moral. Uno y otros eran expresiones, todo lo erradas que se quiera, pero coherentes y válidas en su buena fe, de su incondicional entrega a Dios, que fue eso: absoluta, incondicional, desbordante, quizá el caso más completo que conoce la historia de un pueblo todo entero que se entrega tan por entero al servicio de Dios» (523).

Alguna rara vez, pocas, decae en nuestros autores el entusiasmo indigenista, y brilla en sus tinieblas un punto de luz. Así, por ejemplo, cuando escriben: …«por más que admiremos el excelso concepto que motivaba los sacrificios humanos, éstos eran un innegable atentado contra la propia especie, que ya tenían a esa nobilísima religiosidad mística en un tris de desbocarse en un incontrolable fanatismo patológico y ciego que hubiese terminado devorándose a sí mismo» (215).

–En todo caso, la buena fe de los aztecas era total, y erraban los misioneros, se nos dice, cuando veían en la religiosidad azteca una idolatría cruel de inspiración diabólica, que los llevaba a reiterar y añadir, en frase del franciscano Gerónimo Mendieta, «pecados a pecados». Por el contrario, arguyen nuestros autores, para aquellos indios, «no había, ni podía haber, añadiduras de “pecados a pecados” por la irrebatible razón moral de que no puede pecar quien actúa de buena fe. Todo esto era y es obvio, pero Mendieta no lo podía ver entonces, ni lo pudo ver jamás; ni hasta antes del Vaticano II lo pudimos ver nosotros» (518). Algunos ni siquiera hoy alcanzamos a verlo…

Ninguno de aquellos misioneros, siguen diciendo, «ni aún Las Casas, podía aceptar que fuera “inculpable” el desconocimiento de algo tan elemental como el derecho a la vida» (123). Misioneros y cronistas –Motolinía, Mendieta, Sepúlveda, Sahagún, Durán, López de Gómara–, todos pensaban más o menos lo mismo (524-525): que detrás de tales aberraciones colectivas tenía que estar la acción de Satanás, padre de la mentira, que por ella tenía engañados y cautivos a aquellos indios. Y así, a mediados del siglo XVI, fray Francisco de Aguilar, en su Relación breve de la Conquista de la Nueva España, decía que habiendo estudiado los ritos de antiguas religiones de distintos países, «en ninguna de estas he leído ni visto tan abominable modo y manera de servicio y adoración como era la que estos hacían al demonio, y para mí tengo que no hubo reino en el mundo donde Dios nuestro Señor fuese tan deservido, y a donde más se le ofendiese que en esta tierra, y adonde el demonio fuese más reverenciado y honrado» (123).

Insiste nuestra tríada de sacerdotes, prestigiosos docentes de historia: ni «el mismo comprensivo y tolerante P. Acosta, S. J., en su Historia natural y moral de las Indias, escapa a esa visión, y en el capítulo 11 expone: “De cómo el demonio ha procurado asemejarse a Dios en el modo de sacrificios y religión y sacramentos”… Y ante esto [el P. Acosta] considera no que Dios viera con paternal complacencia esa entrega en total buena fe, sino que, efectivamente, el Demonio conseguía subyugar a maravilla a sus víctimas» (137).

La evangelización, en estos planteamientos de los misioneros, se presentaba, pues, a juicio de estos tres autores, como una misión imposible, «pues se trataba de dos pueblos [el de los cristianos europeos y el de los mexicanos] totalmente en buena fe y decididos a ser fieles a sus principios hasta la muerte; sin embargo, ese problema no era el peor; el peor era que los mexicanos estaban, si cabe, aun más convencidos de su verdad que los españoles de la suya»… (526).

–La heroica religiosidad azteca fue reconocida y premiada por el Evangelio

Cuando Juan Diego recibe la maravillosa aparición de la Virgen de Guadalupe, «en ese instante captó que no existía oposición ninguna entre su religión y cultura ancestrales y su fe cristiana, antes culminación entre su antigua fe, la de “los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos” y lo que como cristiano está recibiendo en ese momento… Aquí Juan Diego capta en seguida lo que luego le dirá la Virgen Santísima: que no hay contradicción, antes culminación, entre su antigua fe» y el cristianismo (176, nota).

De este modo prodigioso, el acontecimiento guadalupano, con la Virgen mestiza, aparecida en la morada de la antigua diosa Coatlícue Tonatzin, en la misma cuna de Huitzilopochtli, venía a significar para los indios una «plena aceptación de su heroico pasado [religioso] y aliento y esperanza de un condigno futuro» (192). Podían, pues, seguir con la Regla de Vida de sus antepasados «¡y no cambiándola, sino dándole plenitud! (Mt 5,17)» (195).

Antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe el desconcierto de aquellos indios era absoluto cuando los misioneros les hablaban de su venerada religión como de un culto falso y abominable.

«Sin embargo, aunque ya no pensemos así y estemos seguros de que tales héroes del pensamiento y cumplimiento religioso se salvaron todos [sic], todavía podemos preguntarnos: ¿Cómo es posible que, aunque no haya sido sino a nivel temporal, haya podido Dios corresponder a la máxima fidelidad que en toda la historia le ha tenido pueblo alguno, bien que a través del error, entregándolo [en la conquista y evangelización del XVI] a la muerte, a la destrucción y a la esclavitud?» (163).

Esta angustiosa pregunta solamente es respondida de forma convincente en el maravilloso acontecimiento de Guadalupe. Al evangelizar a los mexicanos, Dios premia su absoluta entrega religiosa: «Ometéotl tomó la iniciativa de venir Él al indio, reconocer y magnificar su fidelidad heroica y ofrecerle premiársela con la más apoteótica de las coronas: ¡Convidarle a ser hijo de su propia Madre!» (164).

Indigenismo nacionalista pelagiano realmente apoteósico.

–El ayate de Juan Diego atestigua la perfecta continuidad entre la religiosidad azteca y la cristiana

La imagen de la Virgen de Guadalupe aparecida en la tilma (poncho) de Juan Diego, se nos dice en este libro, era para los indios un códice pictográfico portador de una mensaje nuevo y maravilloso (189ss). Pero «hubieron de pasar más de cuatro siglos para que cayéramos en la cuenta de eso, de que la imagen de la Señora del Cielo era un mensaje, un “Códice” indígena» (194). «Quizá nunca podamos “traducir” todo ese “Evangelio pictográfico” que de inmediato ganó a la Fe al Anáhuac entero» (195).

La imagen de la Virgen de Guadalupe aparecida en la tilma (poncho) de Juan Diego, se nos dice en este libro, era para los indios un códice pictográfico portador de una mensaje nuevo y maravilloso (189ss). Pero «hubieron de pasar más de cuatro siglos para que cayéramos en la cuenta de eso, de que la imagen de la Señora del Cielo era un mensaje, un “Códice” indígena» (194). «Quizá nunca podamos “traducir” todo ese “Evangelio pictográfico” que de inmediato ganó a la Fe al Anáhuac entero» (195).

La tarea de traducir el lenguaje pictográfico del milagroso ayate de Juan Diego es sin duda una tarea muy difícil, pero nuestros tres autores, ayudándose de expertos, la intentan animosamente.

El manto alude a Huitzilopochtli. Las estrellas, el cielo azul oscuro y estrellado, a Ometéotl (cf. 197)… El ángel que sostiene a la Señora, sería, por supuesto, la «Serpiente Emplumada», Quetzalcóatl (198-199). Que el ángel sea un joven de adusta expresión de anciano «hace evocar a Telpochtli: “El Mancebo”, una de las advocaciones nada menos que de Tezcatlipoca, el más “diabólico” de los dioses mexicanos y enemigo de Quetzalcóatl», etc. (200). Sigue largamente la «traducción» del códice pictográfico

Los dioses mexicanos son en la tilma sagrada los padrinos presentadores de la Virgen y del Evangelio. Fijémonos por último, siguen diciendo los tres autores, en esas alas, que son también puñales rojos y blancos, y advertimos que

«se trata de Itzpapálotl: “La Mariposa de Obsidiana”, deidad del sacrificio y de la penitencia, cuya misión era subir hasta los dioses los corazones y el chalchíhuatl humanos que se les ofrendaban. O sea que la máxima expresión de la piedad indígena, que los frailes denostaban como nada más que crímenes y oprobio, ¡figura aquí también [en la tilma de San Juan Diego] como introductora de la Reina del Cielo!» (200). «No era, pues, poca la audacia de ese misterioso y genial Tlacuilo [escriba] al poner a los principales dioses mexicanos como padrinos de la Madre de Ometéotl. San Pablo hubiera estado de acuerdo, conforme a lo que dijo a los atenienses… Mas esa apertura de criterio se había perdido en la Iglesia, hasta que nos la rescató el Vaticano II» (201).

«Reuniendo, pues, todos esos cabos sueltos y “traduciendo” el mensaje completo, nos encontramos con algo casi imposible de admitir, pero aún más imposible de negar […] Que su antigua religión había sido buena, que había nacido de Dios y los había elevado a merecer su amor y su premio, que era lo que ahora precisamente recibían, promoviéndolos a algo sin comparación superior: “¡Bien, siervo bueno y fiel!, en lo poco fuiste fiel, a lo mucho te elevaré: ¡Entra en el gozo de tu Señor!” (Mt 25,21)» (201-202). «¡Y eso había sucedido! Eso les decía la imagen de la Señora del Cielo, y eso había sido mérito de ellos y de sus antepasados, por su fidelidad absoluta, aún a través de máscaras y sueños» (203).

Nótese que la traducción de la tilma no nos es ofrecida como una hipótesis, sino como un dato cierto, científico, indiscutible. Y ciertamente es indiscutible, en el sentido de que los lectores de este gran libro no podemos discutir la validez de las afirmaciones precedentes, porque lamentablemente desconocemos el lenguaje pictográfico náhuatl.

* * *

–Las semillas del Verbo preceden al Evangelio en la historia de los pueblos

Esto lo supo la Iglesia desde el principio. San Pedro dice de Dios que, «en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él» (Hch 10,35). Y como afirmaba Juan Pablo II en una catequesis (9-IX-1998), «la doctrina de la Iglesia, recordando la antigua enseñanza de los Padres, no rechaza nada de cuanto en las diversas religiones hay de verdadero y noble. Sabe que son “las semillas del Verbo”…, presentes y operantes en todos los pueblos, como reflejos de la luz de Cristo, que “ilumina a todo hombre”» (Jn 1,9; cf. Vat. II, AG 11; LG 17).

Causa admiración profunda comprobar, por ejemplo, la semejanza entre el salmo bíblico 103 y aquel himno al Dios-Sol del tiempo del faraón Akenaton (s. XIV a.Cto.). Es sorprendente que Aristóteles (s.IV a.Cto.) alcance a ver a Dios como el Ser supremo, único, eterno, espiritual, transcendente, omnipotente, acto puro, causa y motor inmóvil de todo el universo, vivificador de todos los vivientes… Son intuiciones religiosas o filosóficas de asombrosa pureza y altura. También nos maravillan en el mundo religioso de México algunas creencias sobre Dios, ciertas oraciones bellísimas, no pocos aspectos de la educación moral, familiar y social (Iraburu, Hechos de los apóstoles de América, Pamplona, Fund. GRATIS DATE, 75-77).

Pero afirmar que la religiosidad azteca alcanza «las máximas alturas a que ha podido llegar la mente humana en su reflexión sobre Dios» es, más que una exageración enorme, una gran falsedad. Un Dios que necesita continuamente el sacrificio de miles y miles de hombres, para sostener con sangre humana la vida y el orden cósmico, queda muy por debajo del «dios» de Aristóteles y de tantos otros «dioses» paganos.

También es inadmisible decir que el pensamiento azteca sobre Dios «podría equipararse –y superar– al pensamiento europeo de su época», es decir, el de la Iglesia de Cristo. Igualmente, la afirmación de que en los aztecas «su idea de Dios era tan o más cristiana que la de sus evangelizadores» es error y herejía. Lo mismo que afirmar que el monismo múltiple del Dios mexicano «contradice tanto y tan poco al principio monoteístico como la Trinidad cristiana». Tampoco podemos creer que aquellos sacrificios humanos eran gratos a Dios. Enseña Jesucristo a los judíos: el diablo «es homicida desde el principio… Cuando dice mentiras, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,43-44). Los que se equivocan completamente son los historiadores y teólogos que exacerban el indigenismo llevándolo al extremo de graves errores.

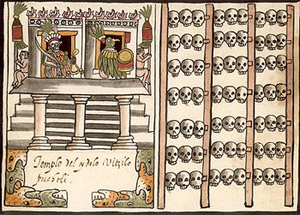

–No podemos menos de recordar aquí las descripciones alucinantes que de esos ritos sangrientos hacen los primeros misioneros de México. El franciscano Motolinía, que tanto quería a aquellos indios, a quienes entregó toda su vida, describe el navajón que abría el pecho de las víctimas, la extracción del corazón, los cuerpos rodando hacia abajo por las gradas del teocali, las comidas festivas de las carnes victimadas (canibalismo sagrado), el desollamiento de los sacrificados, las danzas rituales de los que se revestían de sus pieles, sangre y más sangre por todos lados… (Historia de los Indios de Nueva España I,6). Y también los soldados de Cortés, como Bernal Díaz del Castillo, quedan horrorizados al ver tanta sangre en el teocali de Tenochtitlán –la gran pirámide truncada de la actual ciudad de México–, viendo todo «tan bañado y negro de costras de sangre, que todo hedía muy malamente» (Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 92).

Los sacrificios humanos de los aztecas eran numerosísimos. El calendario litúrgico habitual de su religión exigía grandes matanzas de hombres cada año.

El primer Obispo de México, fray Juan de Zumárraga, en carta de 1531, informa que los indios «tenían por costumbre en esta ciudad de México cada año sacrificar a sus ídolos más de 20.000 corazones humanos» (cf. fray Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana V,30). Fray Bernardino de Sahagún, franciscano, que llegado a México en 1529, se dedicó durante medio siglo a conocer y a escribir con minuciosidad de antropólogo admirable, todas las cosas civiles y religiosas del mundo azteca, describe detalladamente el curso de los diversos sacrificios rituales en cada uno de los 18 meses del año, de 20 días cada uno. Resulta escalofriante.

Por otra parte, con ocasión de acontecimientos notables, se multiplicaba grandemente la cifra de las víctimas ofrecidas. Al inaugurarse el Calendario Azteca, esa notable piedra circular, se sacrificaron 700 víctimas. En la inauguración del gran teocali de Tenochtitlán, poco antes de la llegada de los españoles, unas 20.000 personas fueron sacrificadas, según narra el Códice Telleriano. El noble mestizo Alva Ixtlilxochitl estima en su crónica que fueron más de 100.000 las víctimas ofrecidas a lo largo del año (Historia de la nación chichimeca cp. 60). El capitán Andrés Tapia, visitando con un compañero el interior del teocali de Tenochtitlán, se espanta al ver innumerables palos, cada uno con calaveras ensartadas por las sienes. Contando las hileras de palos y multiplicando, calcularon «haber 136.000 cabezas»: un mundo de calaveras innumerable y aterrador (Relación… sobre la conquista de México). Como el de Pol Pot en Camboya.

–Dios no se complace en los innumerables sacrificios humanos rituales, seguidos de antropofagia también ritual. Casi todas las religiones primitivas han practicado estos mismos ritos antes de recibir la luz de Cristo, mientras los hombres «permanecían sentados en las tinieblas y sombras de muerte» (Lc 1,79). Pensaban agradar a sus dioses realizando esos horrores. También los tres autores de la obra que comento admiran «el excelso concepto que motivaba los sacrificios humanos», propio de una «nobilísima religiosidad mística». Más aún, estiman que «Dios veía con paternal complacencia esa entrega en total buena fe».

Pero no; no es ésa la verdad. Esa dicotomía entre bondad y verdad es incompatible con la doctrina católica. Dios es la verdad, y «santifica en la verdad» (Jn 17,17).

Por el contrario, el Diablo es «el padre de la mentira, y es homicida desde el principio» (8,44-45). Verdad y vida, mentira y muerte, son binomios inseparables (Veritatis splendor cps. II y III)..

–La buena intención no hace bueno y admirable lo que en sí mismo es malo y horrible. El principio que nuestros tres autores consideran obvio –«no puede pecar quien actúa de buena fe»– es sumamente ambiguo. Difícilmente admitimos, por ejemplo, que los nazis «obraban en total buena fe» cuando pretendían ennoblecer la humanidad purificándola de las razas inferiores –judíos, gitanos, etc.–, para afirmar así la absoluta primacía de la raza aria. O cuando los espartanos griegos, con un fin semejante, arrojaban desde lo alto del monte Taigeto a los niños defectuosos.

La doctrina católica siempre ha reconocido el eximente de «la ignorancia inculpable», pero nunca ha visto en los grandes crímenes obras meritorias, gratas a Dios, que Él ve con complacencia y que son dignas de ser premiadas. Y la doctrina de la ignorancia invencible no nos exime, por supuesto, del fuerte empeño proselitista por librar del error a los gravemente errantes. «La verdad os hará libres» (Jn 8,32), ella nos sacará de la cautividad de la mentira, y de los crímenes que de la mentira se siguen: purificar la humanidad mediante genocidios, acudir al aborto «por caridad», para no disgustar al cónyuge o para no perjudicar a los hijos ya nacidos, etc. Evangelizar es eso precisamente, llevar la luz de la verdad a los hombres y pueblos que están en las tinieblas de la ignorancia y de la falsedad.

La doctrina católica siempre ha reconocido el eximente de «la ignorancia inculpable», pero nunca ha visto en los grandes crímenes obras meritorias, gratas a Dios, que Él ve con complacencia y que son dignas de ser premiadas. Y la doctrina de la ignorancia invencible no nos exime, por supuesto, del fuerte empeño proselitista por librar del error a los gravemente errantes. «La verdad os hará libres» (Jn 8,32), ella nos sacará de la cautividad de la mentira, y de los crímenes que de la mentira se siguen: purificar la humanidad mediante genocidios, acudir al aborto «por caridad», para no disgustar al cónyuge o para no perjudicar a los hijos ya nacidos, etc. Evangelizar es eso precisamente, llevar la luz de la verdad a los hombres y pueblos que están en las tinieblas de la ignorancia y de la falsedad.

–Los aztecas, como todos los hombres, estaban marcados por el pecado original, que los inclinaba a muchos errores y crímenes. Todos los pueblos han estado firmemente adheridos a las creencias de su cultura religiosa, en la que tantas veces se prescribían enormes aberraciones: sacrificios humanos, prostitución sagrada, poligamia, abortos por eugenesia, etc. Y cuando dice San Pablo que «todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios» (Rm 3,23), no se refiere solo a los romanos, griegos y judíos, que tiene ante sí; está hablando del género humano en general. Sin conocerlos, está hablando de los celtas, de los hindúes, mongoles y japoneses y, evidentemente, de los mexicanos y de los amazónicos. «Todos habían pecado» (5,12).

«Vosotros [todos] estabais muertos por vuestros delitos y pecados», sujetos al demonio, a la carne y al mundo; «pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo: por gracia habéis sido salvados» (Ef 2,1-5).

San Pablo, cuando trata del pecado original y de sus terribles efectos, habla universalmente de la naturaleza humana caída, que en el pecado del mundo vive, crece y forma su cultura y religión. Y como enseña Trento, el pecado original hace perder al hombre la primera santidad en que fue creado, lo pone en enemistad con Dios, y lo sujeta «bajo el poder de aquel “que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo” (Heb 2,14)», de tal modo que toda la persona, en cuerpo y alma, queda mudada en peor (Sesión 5ª,1).

También los mexicanos tenían el pecado original y, como todos los hombres, incluidos los miembros de las tribus amazónicas, sufrían personal y colectivamente, también en su vida religiosa, sus consecuencias terribles. Estaban, pues, absolutamente necesitados de una salvación por gracia divina. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, «la Escritura y la Tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre» (401; cf. 396-409). El indigenismo es una grave herejía o a ella conduce… Rousseau y el mito del buen salvaje. Pura ideología sin base alguna real, pues tan frecuentes son los tribus primitivas que permanecen en odios y guerras permanentes.

–Los misioneros de México entendían la misión evangelizadora del mismo modo que Cristo y Pablo, como Martín de Tours, Bonifacio o Javier. La entendían a la luz de las enseñanzas del mismo Señor nuestro Jesucristo, que cuando envía a Pablo en misión le dice:

«Yo te envío para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y parte en la herencia de los consagrados» (Hch 26,18). Por eso, cuando los misioneros veían a los aztecas «en continuas guerras», multiplicando incesantemente los sacrificios humanos, viviendo en uniones poligámicas, porque las mujeres era muchas más que los hombres, etc., atribuían al influjo del Diablo aquellas enormes miserias. Según la enseñanza de Cristo, también los árboles de las religiones indígenas han de ser juzgados por sus frutos.

–Ni la Virgen de Guadalupe ni San Juan Diego pensaron que entre la religiosidad azteca y la fe cristiana «no existía oposición ninguna». Ésa es una enorme falsedad. El mensaje divino del Tepeyac de ningún modo expresa una «plena aceptación del heroico pasado» religioso de los mexicanos. Nadie debe afirmar de aquellos indios –como tampoco de los celtas, hindúes, budistas, sintoistas, cínicos, estoicos, etc. o de las variadísimas tribus de la Amazonia– que «tales héroes del pensamiento y cumplimiento religioso se salvaron todos». Nadie debe ver la evangelización de los mexicanos como si a través de ella Dios «reconoce y magnifica su fidelidad heroica, premiándola» con la gracia de Cristo.

«El hombre [también el azteca] no se justifica por las obras de la Ley, sino por la fe en Jesucristo» (Gál 2,16). Todo hombre que llega a la salvación, también el azteca o el amazónico, se salva «por una elección graciosa. Pero si es por gracia, ya no es por las obras, que entonces la gracia ya no sería gracia» (Rm 11,5-6). Nunca el Evangelio de la gracia se ha dado a un pueblo para «premiar» la fidelidad que ha guardado a sus leyes religiosas ancestrales.

Aunque ignoramos por completo el lenguaje de los códices pictográficos aztecas, estamos ciertos de que la Virgen María de ningún modo le dice a Juan Diego que «su antigua religión había sido buena, que había nacido de Dios, y que los había elevado a merecer su amor y su premio, que era lo que ahora precisamente recibían, por mérito de ellos y de sus antepasados, por su fidelidad absoluta». Nada de eso dijo la santísima Virgen, y no lo dijo porque es mentira, y la Virgen no miente nunca. Son afirmaciones inconciliables con la fe. Y nos negamos en absoluto a ver en la imagen sagrada de Guadalupe «a los principales dioses mexicanos como padrinos de la Madre de Ometéotl».

–La evangelización produce siempre efectos devastadores contra el Diablo, neutralizando su imperio sobre hombres, pueblos y culturas. Así lo entiende Jesucristo, como se ve muy claramente cuando recibe a los 72 discípulos que había enviado a predicar.

Ellos volvían felices, «diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Y Él les dijo: «yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño» (Lc 10,17-19).

Según refieren peyorativamente los autores de la obra que comentamos, los primeros misioneros franciscanos, «desde su contexto español», estaban empeñados en «impedir que ninguna idolatría entrara en el corazón de sus hijos espirituales; y [sentían] el deber de salvarlos y liberarlos de las garras de las idolatrías ancestrales, que para ellos todos venían del maligno» (263). Y efectivamente, esa misma visión es la que se afirma en el I y el II Concilio Provincial Mexicano (1555 y 1565), y también en el III (1585), de los que, al parecer, se distancian nuestros doctos autores.

Los padres de este III Concilio insisten en que «se ha de evitar con suma diligencia que no quede en ellos [en los indios] impreso vestigio alguno de su antigua impiedad, del cual tomen ocasión, y engañados por la astucia diabólica, vuelvan otra vez como perros al vómito de la idolatría». Por eso los Obispos disponen que «sean destruidos sus ídolos y templos… no sea que el enemigo del género humano, que siempre busca modo de dañar, encuentre algunas imágenes de la antigua impiedad, con las cuales tienda de nuevo el lazo a los recién convertidos del gentilismo» (349). Seguían, como ya he dicho, el mismo criterio de los grandes misioneros que les había precedido en la evangelización del mundo. Como San Pablo, que en Éfeso hizo quemar sus muchos textos –«cincuenta mil monedas de plata»– a los conversos que procedían de la magia y la superstición (Hch 19,18-19).

–A propósito de «destrucciones»

Recordaré, para terminar, una frase de los tres autores, en la que contraponen el modo arrasador que los españoles tenían de vencer, y el modo tan distinto de los mexicanos: «los antiguos jamás destruían a los vencidos»; en cambio los españoles los sometían, «destruyéndoles hasta su historia» (153).

Esta afirmación es descaradamente falsa, y los tres doctos lo saben, porque son historiadores. Los misioneros destruyeron lo que estimaron necesario. Y en realidad eran los aztecas quienes «destruían a los vencidos»: concretamente, los reducían a esclavitud, los aplastaban con impuestos y trabajos, los sacrificaban a sus dioses, los desollaban, se los comían, se revestían de sus cueros, y como los demás pueblos de la zona, recubrían las pirámides cultuales de los pueblos vencidos con otras sobrepuestas, destruyendo así todos los signos pictográficos de su religión. Cualquier turista en México puede hoy comprobar esta costumbre visitando, por ejemplo, cierta gran pirámide de Cholula, compuesta de siete pirámides superpuestas.

La peligrosidad del nacionalismo indigenista es muy grande. En lo político lleva fácilmente a la guerra. Y en lo religioso, a la apostasía. Los Papas lo han advertido ya muchas veces. Y es que toda exaltación de la propia historia, del indigenismo autóctono, de la raza, de la propia religión ancestral pre-cristiana, de la misma condición humana en general, apesta a pelagianismo, y por el camino de la soberbia conduce al rechazo del Evangelio.

«Maldito el hombre que en el hombre pone su confianza. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en Él pone su confianza» (Jer 17,5).

José María Iraburu, sacerdote

Post post.– ¿Y del indigenismo amazónico, qué?… La religiosidad azteca estaba muy estructurada y universalizada en su zona. Por el contrario, las tribus amazónicas, pequeñas, aisladas, muy numerosas y diversas entre sí, viven formas religiosas que sólo ciertos ilustrados unifican en ficciones ideológicas. Sin embargo, de alguna manera se puede esperar que el conocimiento del indigenismo azteca ayudará a discernir otros intentos indigenistas, muy variados en sí mismos, como los promovidos hoy en la Amazonia.

Post post.– El indigenismo extremo exige al Occidente apóstata que pida perdón por haber evangelizado toda América, desde la Patagonia hasta Alaska. Es, en cierto modo, una enfermedad mental.

Publicar un comentario